乌鲁木齐市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要

(2011年1月23日乌鲁木齐市第十四届人民代表大会第四次会议通过)

目 录

序 言 1

第一章 经济社会发展基础和主要目标 1

第一节 “十一五”回顾 1

第二节 发展环境 3

第三节 指导思想和主要目标 5

第二章 构建现代产业体系 8

第一节 加速推进新型工业化 8

第二节 提升发展服务业 12

第三节 加快推进现代农业发展 16

第四节 大力发展总部经济 17

第五节 强化园区经济发展 17

第三章 加快推进城市现代化 18

第一节 构建城市现代化战略新格局 18

第二节 完善城市功能 19

第三节 推进城市管理现代化 19

第四节 健全城市安全应急保障体系 21

第四章 加强基础设施建设 22

第一节 打造区域重要的综合交通枢纽 22

第二节 建立运行高效的城市交通体系 23

第三节 统筹完善城乡基础设施 24

第五章 建设天山绿洲生态园林城市 25

第一节 大气污染防治 25

第二节 大力发展循环经济 26

第三节 更加注重资源节约 27

第四节 构建生态城市 28

第六章 切实保障和改善民生 29

第一节 积极扩大就业 29

第二节 完善覆盖城乡的社会保障体系 30

第三节 加强保障性住房建设 31

第四节 加快卫生事业发展 32

第五节 加强人口综合服务和管理 33

第六节 提高城乡居民收入 34

第七章 深入实施科教兴市和人才强市战略 34

第一节 加快科技创新能力建设 35

第二节 优先发展教育事业 36

第三节 加快建设人才高地 38

第八章 提升首府文化软实力 39

第一节 提高全市人民文明素质 39

第二节 繁荣文化事业 40

第三节 促进文化体育产业发展 41

第四节 推进文化体育设施建设 42

第九章 深化改革扩大开放 42

第一节 深化体制改革 42

第二节 扩大对外开放 44

第三节 加强国内区内合作 45

第十章 坚定不移地维护社会大局稳定 46

第十一章 规划实施 46

第一节 加强专项规划落实 46

第二节 规划实施管理 47

序 言

“十二五”(2011—2015年)是首府在全疆率先建设全面小康社会的决胜期,也是跨越式发展和长治久安的关键期。《乌鲁木齐市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》(以下简称《纲要》)是首府深入贯彻落实科学发展观,加快建设西部中心城市、面向中西亚的现代化国际商贸中心、多民族和谐宜居城市、天山绿洲生态园林城市和区域重要的综合交通枢纽的纲领性文件,是政府履行经济调节、市场监管、社会管理和公共服务的重要依据,也是编制和实施首府国民经济和社会发展专项规划、区县规划、年度计划以及制定相关政策的重要依据。

第一章 经济社会发展基础和主要目标

第一节 “十一五”回顾

“十一五”是首府发展历史上极不平凡的五年,首府现代化建设虽然艰辛曲折,但成果丰硕。在党中央的亲切关怀和自治区党委、人民政府的坚强正确领导下,市委、市人民政府团结带领全市各族人民,认真贯彻落实党中央、国务院,自治区党委、人民政府的各项方针政策和重大战略决策部署,深入贯彻落实科学发展观,扎实推进西部大开发战略,积极应对国际金融危机冲击影响,艰苦奋斗、锐意进取、扎实工作,取得了政治、经济、文化、社会和生态文明建设新成就,“十一五”规划确定的主要目标和任务如期完成,为今后首府跨越式发展和长治久安奠定了坚实基础。

——经济发展跃上新台阶。经济持续快速健康发展,发展质量效益不断提高,地区生产总值、人均生产总值、地方财政收入、工业增加值、全社会固定资产投资、社会消费品零售总额等主要指标均比“十五”末翻一番以上。地区生产总值和地方财政收入在2008年分别突破1000亿元和100亿元大关,到2010年分别达到1311亿元和197.57亿元,分别占自治区的26.2%和29%,经济总量继续在自治区保持首位。人均生产总值实现由3000美元到6000美元的跨越。经济结构调整步伐加快,以三区四园为依托的工业经济快速增长,现代服务业、高新技术产业比重逐年增加,三次产业层次水平不断提升。

——社会发展迈出新步伐。教育、医疗、卫生、文化和广播电视事业蓬勃发展。各级各类教育持续快速发展,职业教育形成新优势,初中毕业生升学率达到70%,全面完成中小学危房改造,圆满通过国家“两基”教育验收。全面改善了农村乡镇,街道、社区文化卫生基础设施条件,全面完成公共设施抗震加固。全市自主创新成果的总量大幅度增加,专利申请授权量五年累计达到2600余件。双拥工作和民主法治建设,精神文明建设都取得新的成果。

——城市发展和服务能力实现新提升。两个国家级开发区和甘泉堡工业区等重点功能区建设加快,成为提升首府服务功能、吸引高端产业集聚、提高经济发展水平的重要载体。五年完成城市基础设施投资234亿元,是“十五”末的1.53倍,建成区面积已达339平方公里,是“十五”末的1.92倍,新增163平方公里。建设完成了一大批城市重点道路、工业新区道路、热电联产、供排水、污水处理、水利设施等重大基础设施项目。重大民生工程取得新进展,空气质量二级和好于二级天数占全年比重达到72.88%,比“十五”末提高4个百分点。城市集中供热面积8000万平方米,较“十五”末增加4100万平方米。城市绿化覆盖率35.16%、生活垃圾无害化处理率84.67%,分别较“十五”末提高8.87个百分点和40.84个百分点。

——改革开放取得新进展。行政管理体制改革、基础设施投融资体制改革、国有资产监管体制和城市管理体制改革取得重要进展。兵地经济融合发展走出新路,乌昌经济一体化取得积极进展。对外开放不断扩大,市场经济活力明显增强。“乌洽会”举办层次和水平不断提高,已与157个国家和地区建立了贸易往来,实现进出口贸易总额59.85亿美元,五年实际利用外资4.7亿美元。

——人民生活达到新水平。就业和社会保障体系逐步完善,城镇登记失业率始终控制在3.5%以内,在全国率先实现基本医疗保险制度全覆盖。城乡统筹力度加大,进一步加强了农村饮水安全、农村道路、农牧民搬迁定居等新农村项目建设,改善了农村生产生活条件。城乡居民收入大幅增长,城镇居民人均可支配收入14382元,农民人均纯收入7466元,分别较“十五”末增加了3820元和3217元。

第二节 发展环境

党中央、国务院根据新疆在国家战略全局、核心利益中的特殊重要性,高瞻远瞩,统揽全局,作出了推进新疆跨越式发展和长治久安的总体战略部署,突出强调了首府在新疆发展大局中具有特殊重要的战略地位,首府的发展和稳定,关系全疆的发展和稳定,我们要抓住重要战略机遇期,克服困难、应对挑战,实现首府跨越式发展和长治久安两大历史任务。

——“十二五”时期中央举全国之力支持新疆发展,开展新一轮对口援疆工作,为我市新一轮发展注入了强大动力。在中央政策激励引导下,东中部地区产业、资金、技术、人才西移步伐明显加快,有利于首府率先引进先进生产力,加快城市发展,增强城市综合实力。

——中央高度重视乌鲁木齐工作,明确提出要把首府建成西部地区经济强市,规划建设乌鲁木齐商贸物流中心,做大做强乌鲁木齐经济技术开发区和高新技术产业开发区,完善乌鲁木齐重点铁路枢纽,改扩建乌鲁木齐机场等,必将有力地推动首府迈上快速发展、率先发展的轨道。

——中央提出从国家战略层面扩大新疆对外开放,加快建设新疆与内地及周边国家物流大通道,“乌洽会”已升格为“中国一亚欧经贸博览会”,有利于首府进一步增强与周边国家在更高层次、更宽领域开展经贸文化交流与合作,推动首府步入国际化发展新阶段。

——国家、自治区把改善民生作为首要任务,将大幅增加社会领域投入,着力改善各族群众生产生活问题,首府一大批关系国计民生的重大项目将得到重点支持,首府维护稳定的民心基础将更加巩固。

——依托区位、对外开放和发展新型工业化、现代服务业的独特优势,为首府实现跨越式发展奠定了更加坚实的物质、思想和群众基础。

站在新的历史起点上,推进跨越式发展和长治久安,首府发展稳定还面临着重大挑战:一是促进经济社会快速发展任务艰巨,我市仍属后发展地区,经济总量偏小,综合实力不强,产业竞争力较弱,转变经济发展方式的任务仍然艰巨。二是改善生态环境刻不容缓,生态环境脆弱,大气污染仍比较严重。三是城市基础设施相对滞后,中心城区交通拥堵状况还比较突出。四是社会管理和公共服务能力仍需进一步提高,涉及群众切身利益的教育、医疗、住房、就业、社会保障等问题还有待进一步改善。

第三节 指导思想和主要目标

“十二五”时期,首府经济社会发展的指导思想是:以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,深入贯彻落实科学发展观,紧紧围绕跨越式发展和长治久安两大历史任务,以现代文化为引领,以科技教育为支撑,以改革开放为动力,加速推进新型工业化、现代服务业、城市现代化和乌昌经济一体化“四大战略”,着力转变经济发展方式,着力加强城市规划建设管理,着力保障和改善民生,着力推进民主法制建设,着力维护社会稳定,确保在全疆率先建成全面小康社会,为把乌鲁木齐建成西部中心城市、面向中西亚的现代化国际商贸中心、多民族和谐宜居城市、天山绿洲生态园林城市和区域重要的综合交通枢纽奠定坚实基础。

“十二五”时期,首府经济社会发展的主要目标是:坚持走具有中国特色、符合首府实际的发展路子,实现“三年翻一番、五年新突破”。

(一)转变经济发展方式实现新突破。城市综合经济实力显著增强,主要经济指标到2013年力争实现翻一番。到2015年,地区生产总值达到3500亿元,按可比价计算年均增长18%;社会固定资产投资1800亿元,年均增长29%;社会消费品零售总额1520亿元,年均增长22%;地方财政收入420亿元,年均增长17%。经济发展方式实现转变,现代服务业、制造业和战略性新兴产业快速发展,产业布局更趋合理,构建起现代产业体系。

(二)生态建设环境保护实现新突破。大气污染治理效果明显,空气环境质量明显改善,区域生态建设取得显著成效,工业单位产品能耗达到自治区限额标准,有效控制万元生产总值能耗。工业固体废物综合利用率提高到85%,工业用水重复利用率98%以上,工业废水排放达标率100%,城市生活垃圾无害化处理率90%,城市绿化覆盖率36%以上,空气质量二级和好于二级天数达到82%。

(三)城市建设管理实现新突破。城市现代化进程加快推进,城市规划实现全覆盖,新区建设初具规模,老城区面貌大为改观,组团式、多中心城市格局基本形成。现代化综合交通枢纽初步建成,交通运行畅通快捷。支撑城市安全运行的基础设施和能源供应保障系统构架基本完成。城市管理水平明显提升,城市特色更加鲜明。

(四)民生改善实现新突破。居民教育、医疗、卫生、文化等方面条件大为改善,人均基本公共服务能力走到西部地区前列。普及高中阶段教育,全民享有医疗保障。就业持续增加,覆盖城乡的社会保障体系健全完善,城镇登记失业率控制在3.7%以内。城镇居民人均可支配收入年均增长12%,农民人均纯收入年均增长12%,城乡差别明显缩小。

(五)对外开放实现新突破。对外开放与区域合作进一步深入,城市国际化水平进一步提升,服务和引领区域发展的辐射带动作用更加突出。城市包容性和吸引性显著增强,市民文明程度普遍增强。到2015年实现进出口贸易总额150亿美元,年均增长20%,成为中国西部和中西亚地区重大经贸文化活动的主要举办地之一。

实现“十二五”发展目标,必须着重把握好以下原则:

——始终坚持把科学发展、跨越发展作为主题。以实现超常规跨越式发展为目标,以加快转变经济发展方式为主线,把握发展机遇,创新发展理念,立足增强自我发展能力,发挥比较优势和后发优势,实现高起点、高水平、高效益发展。

——始终坚持把改善民生作为发展的首要目标。更加注重以人为本,更加注重统筹兼顾,更加注重公共服务均等化,更加注重维护社会公平正义,集中力量解决好群众最关心最直接最现实的利益问题,使发展成果惠及各族人民。

——始终坚持走资源开发和生态环境可持续的道路。牢固树立环保优先、生态优先的理念,积极探索成本低、效益好、排放少、污染小、可持续的发展道路,从根本上破解环保和生态领域难题,构建资源节约、环境友好的生产方式和消费模式,促进经济社会与人口资源环境协调发展。

第二章 构建现代产业体系

加快经济发展方式的转变,发展适应首府特色的现代产业体系。加速推进新型工业化,大力发展服务业,推动产业结构优化升级,努力构建以先进制造业和现代服务业为支撑,战略性新兴产业培育发展和传统产业改造提升并举,结构优化、技术先进、清洁安全、附加值高、吸纳就业能力强的现代产业体系,为打造中国西部经济强市奠定坚实的产业基础。

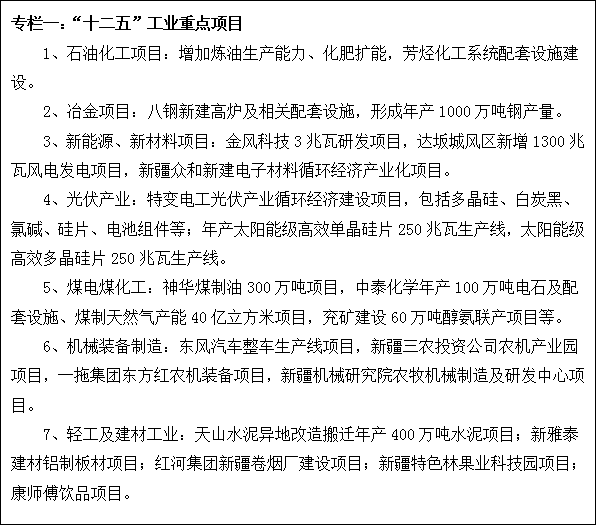

第一节 加速推进新型工业化

坚定不移地实施新型工业化发展战略,立足市情和现有产业基础,坚持高起点、高标准推进新型工业化,突出提升核心竞争力和产业配套能力,打造全疆先进制造业基地。到2015年工业增加值突破1400亿元,年均增长19%。

加快建设先进制造业基地。围绕自治区优势资源转换战略,坚持实施大企业、大项目带动,继续支持石油化工、钢铁、煤化工等主导产业做大做强,努力提升机械装备制造、轻纺、食品加工、新型建材、家具制造等传统优势产业,大力促进产业集聚,延伸产业链,加快形成区域性产业优势。

——石油化工工业。依托自治区丰富的石油天然气资源优势,积极吸引国内外企业参与我市石化天然气下游产品开发,积极发展合成材料、有机原料、精细化工和化工材料等,最大限度延伸产业链,形成一批石化产业集群。重点支持乌石化年处理原油600万吨常减压、年产60万吨合成氨和104万吨尿素等装置建设,加快新疆昆仑轮胎公司年产100万条全钢载重子午线轮胎生产线建设,力促尽快达产达标。到2015年形成千万吨炼油、百万吨芳烃、百万吨化肥和百万条子午线轮胎生产能力,打造中国西部重要的石油化工基地。

——钢铁工业。推进以八钢为主体的钢铁产业集群发展,加快产品升级换代,优化钢铁产品结构,以现有生铁、钢、钢材及其延伸产品为核心,延长“冶炼—钢材—钢制品”的产业链,在扩大板材、线材等普通钢材生产规模的同时,重点发展管线钢、压力容器钢、煤井用钢、汽车用钢、风电用钢等附加值高、市场竞争力强的产品。到2015年钢铁生产能力达到1000万吨以上。

——煤化工产业。坚持“统筹规划、环保优先、集约高效、有序开发”的原则,依托准东丰富的煤炭资源,提升传统煤化工产业,大力发展现代煤化工产业,提高技术含量和深加工程度,加快煤制油、煤制合成氨、煤制气、聚氯乙烯等产业发展。支持中泰化学、兖矿新疆公司、神华新疆公司、新疆焦煤集团等企业做强、做优、做大,到2015年力争煤制油产能达到300万吨,煤制天然气产能达到40亿立方米,聚氯乙烯生产规模达到300万吨,煤制合成氨产能达到60万吨。

——机械装备制造业。加快机械装备制造骨干企业发展,加强高新技术转化和电子信息技术应用,提高数字化、集成化、自动化、成套化水平,大力发展载重汽车、客车、农用机械等成套设备制造业。重点支持东风汽车、机械研究院有限公司、中通客车、天山汽车等企业发展。

——轻工纺织业。主动承接东中部产业转移,进一步整合提升现有轻纺产业,引进具有自主研发能力和先进技术工艺的企业,突出发展纺织、服装、食品啤酒饮料、家具制造等产业,重点培育一批龙头骨干企业和知名度高、带动力强、辐射面广的优质品牌,促进轻工纺织产业做大做强。

——建材制造业。大力采用先进技术、工艺和设备,注重节能和环保,稳步发展新型干法水泥,重点发展化工建材、新型墙体材料、新型保温材料、防水材料、石材、板材、门窗等新型建材。

培育发展战略性新兴产业。加快制定实施战略性新兴产业发展规划,培育和发展新能源、新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业,抢占发展先机,在全疆率先形成产业规模和区域竞争优势。

——风电产业。大力推进我市风电装备制造产业大型化、国际化,重点支持金风科技2.5兆瓦及以上风电整机和轴承、控制系统等关键零部件自主研发及产业化,加快形成风电装备制造业产业集聚,把金风科技打造成为国内领先,具有国际竞争力的风电装备制造企业。到2015年风电装备制造业实现产值超过500亿元。大力开发风能资源,抓住新疆电网正式升压750千伏,并与西北联网的契机,加快达坂城风电基地建设,到2015年达坂城风区风电装机规模超过200万千瓦,打造全国可再生能源规模化利用示范基地。

——光伏产业。重点推进特变电工新疆硅业公司年产1.2万吨多晶硅项目建设,形成“硅业—电厂—化工”一体化生产,扩大新疆新能源公司单晶硅和多晶硅片、太阳能电池及配套产品的生产能力,稳步有序推进太阳能发电站的建设,形成完整配套的光伏产业链。进一步加强与国内外光伏厂商合作,提升首府光伏产业在国内国际市场的竞争力。到2015年光伏产业产值突破200

亿元。

——新材料产业。大力推进新疆众和电子新材料循环经济产业园建设,完善配套产业,做大做强“煤—电—高纯铝—电子铝箔—电极箔”一体化循环经济产业链。依托自主创新和技术转化,加快建设年产36万吨新型功能及结构件专用一次电解高纯铝项目,为国家电子信息材料、航空、航天、国防军工、轨道交通等领域提供尖端高纯铝金属制品。把新疆众和打造成为具有国际竞争力的世界一流电子新材料产业基地,到2015年新材料产业产值超过260亿元。

——生物制药产业。以天康畜牧生物、特丰药业和新疆维药公司等一批生物制药骨干企业为平台,依托高校、科研院所、技术研发中心,大力发展生物制药产业,增强生物制药和民族医药研发能力,降低研发成本,提升生物制药产业核心竞争力。到2015年实现生物制药产值35亿元以上。

——节能环保产业。重点加强资源综合利用,加快建设十大循环经济示范基地,积极发展环保技术及装备业,提高工业废弃物综合利用率。结合城市特点,加大政策扶持力度,引导民间资本进入,重点发展城市污水、污泥、生活垃圾、餐厨垃圾、建筑垃圾、废旧物品回收再利用及深加工产业。到2015年节能环保产 业产值达到80亿元以上。

业产值达到80亿元以上。